DER HILFSMATT-REVOLUTIONÄR

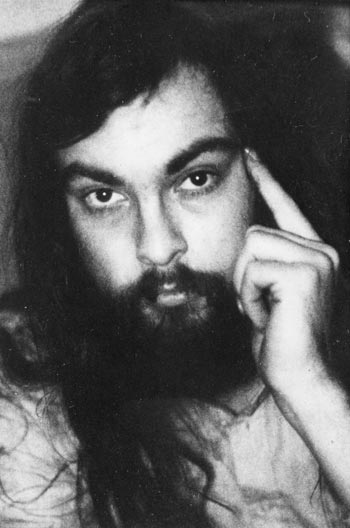

bernd ellinghoven ist einer der schillerndsten Problemschachkomponisten. Er schreibt, ediert, druckt, macht lebenslänglich Schach, teilweise auch in offizieller Funktion – und ist vor allem Künstler. KARL sprach mit dem 60-Jährigen über die Ästhetik von Kompositionen, den Schaffensprozess und die

Diskrepanz zwischen Nahschachspielern und Problemisten.

(Der Artikel ist auszugsweise wiedergegeben.

Den ganzen Text lesen Sie in KARL 1/14.)

KARL: Wie kommt man zum Problemschach?

bernd ellinghoven: Weil man im Partieschach immer verliert, keine Lust auf KAMPF hat – und weil die Kirchenzeitung für das Bistum Aachen ins Haus flatterte. Die hatte eine Schachecke nur mit Problemschach, so etwas war damals fast so häufig wie heute Sudoku! Im Sommer 1969 bin ich mit dem Fahrrad von Kempen die 100 km nach Aachen gefahren, wurde vom Domvikar höchstpersönlich empfangen und durfte mir im Archiv über 200 Schachprobleme abschreiben. Dort erschien auch 1970 mein „Erstling“, ein Dreizüger.

Hatten Sie es zunächst mit dem Nahschach versucht?

Ja, so etwa mit elf/zwölf habe ich gelernt, wie die Puppen ziehen. Ich hab aber meistens verloren und fand demzufolge Schachspielen doof! Zur selben Zeit war ich Messdiener – das war ähnlich blöd, denn da musste man auch irgendwelches Zeugs lernen und sich irgendwie bestimmt verhalten, um nicht zu verlieren/unterzugehen. Schon damals war ich kein anpassungsfreudiger Mensch, lieber Opposition statt Opportunismus.

Diese Zeit scheint Sie geprägt zu haben. Hat hier die linke Gesinnung ihre Wurzeln, die Sie in den Siebzigern zum politischen Engagement trieb?

Ich bin immer noch politisch: Anarchist, Atheist, also Artist im Schachzirkus – manchmal ratlos. Nach meinem Marsch durch die Institutionen (katholische Kirche, SDAJ, Basisgruppen, KBW) habe ich beschlossen, Ideologie ist wie Religion: erst muss man etwas LERNEN, um dann irgendwas zu GLAUBEN, statt eigenständig zu DENKEN. Zudem spielt meine Herkunft eine gewisse Rolle: als Arbeiterkind mit polnischen und holländischen Wurzeln bin ich ziemlich widersprüchlich, mein linker niederrheinischer Humor ist nicht jedermanns Sache.

Sie haben sich bei Ihrem Studium aber nicht für Politik- oder Geschichtswissenschaft entschieden, sondern für Kunst- und Geistesgeschichte …

Ich hatte gute Deutsch- und Kunstlehrer, aber einen schrecklichen in Musik, Mathematik war mir ein Graus. Also wollte ich Germanistik und Kunst studieren, um Künstler oder Schriftsteller zu werden. Und so ist es dann auch irgendwie gekommen: journalistische Betätigung über Schach mit Orthografie-Anleihen bei Arno Schmidt, gelegentlich Poetisches, sporadisch Objektkunst im Geiste von Marcel Duchamp oder Joseph Beuys, aber nicht als ernsthafte Karriere, denn dazu muss man ja viel Zeit investieren. Die hab ich aber nicht, weil ich die ideale Kunstform, quasi als Synthese, für mich gefunden habe: Problemschachkomposition. Leider kann man davon nicht leben.

In der Zeit des radikalen gesellschaftlichen Wandels der siebziger Jahre wirkt Ihr Engagement für das Problemschach wie ein Rückzug, fast wie eine innere Emigration. Was hat Problemschach mit dem Leben zu tun?

Den radikalen Wandel nach 1968 hab ich erlebt: Hippiezeit, Studentenrevolte, Demos gegen Vietnamkrieg, Wiederaufrüstung und Atomkraftwerke, da war ich dabei. Die Radikalisierung zum Terrorismus hab ich aber abgelehnt und mich klammheimlich für die Problemschach-Kunst entschieden. Das hat so einiges mit dem Leben zu tun, denn man lernt früh, dualistisch zu denken: Dialektik statt Monokausalzusammenhänge – wenn Schwarz so zieht, dann antwortet Weiß so … Das haben Partiespieler und Problemschachkomponisten gemein, nur sind letztere wohl pazifistischer. Ich habe jedenfalls beim Wehrdienst nicht mitgemacht.

Können Sie den Zusammenhang zwischen Kunst und Komponieren etwas näher erläutern?

Das ist eine Sache der „Sprache“, also der Semantik: mit Wörtern kann man Gedichte oder Romane schreiben – oder die Bedienungsanleitung für eine Waschmaschine. Spielt man eine Schachpartie mit den 32 Figuren auf einem 8×8-Brett, gewinnt meistens einer, egal wie, manchmal ist es schön, gelegentlich genial. Das ist ähnlich wie beim Fußball. Mit den gleichen Schachregeln kann man aber auch Figuren gezielt aufs Brett stellen und eine Forderung wie „Matt in 3 Zügen“ formulieren: die Auflösung (also der schachliche Gehalt) offenbart ähnlichen Kunstgenuss wie Poesie. Dabei geht es im Schachproblem nicht wirklich um die im Diagramm sichtbare Figurenkonstellation oder darum, ob diese Stellung in einer Schachpartie wahrscheinlich oder gewonnen/verloren wäre. Entscheidend sind vielmehr die Wirkkräfte der Figuren im 8×8-Koordinatensystem, die darin ihre Dynamik entfalten. Ähnliches passiert natürlich auch im Partieschach. Aber im Problemschach ist das ungleich höher verdichtet, weil der Komponist ein Thema z. B. doppelt setzt oder verschiedene Themen miteinander verquickt. Der schnöde Aspekt des Gewinnenwollens ist dabei überflüssig. Man kann sich ganz befreit auf das Eigentliche – nämlich die schachliche Schönheit der Vorgänge – konzentrieren. Im direkten Mattproblem „gewinnt“ immer Weiß, auf das „wie“ kommt es an.

Im praktischen Schach misst man sich mit Gleichgesinnten auf Turnieren und bekommt eine unmittelbare Rückmeldung über die eigene Leistung. Beim Komponieren ist das nicht so einfach. Hatten Sie einen Mentor, der Ihnen eine qualitative Orientierung gab?

Auf meine erste Publikation erhielt ich einige hilfreiche Anleitungen zur Logischen Schule. Das haben Hanspeter Suwe und später Hans Peter Rehm fortgesetzt (beide wurden gute Freunde). Dann ging es sehr schnell: DSZ-Abo, das recht bald durch ein Schwalbe-Abo ersetzt wurde & die Dinge nahmen ihren Lauf.

Es gibt diverse Betätigungsfelder für Schachkomponisten. Sie fühlten sich von Beginn an sehr zum Märchenschach hingezogen …

Der Übeltäter war Hans Peter Rehm, der mir den Tipp gab, dass in Kempen (quasi neben meinem Gymnasium) Hansjörg Schiegl wohnte, der damalige Schriftleiter von feenschach. [„feenschach“ wurde 1949 gegründet und ist die einzige Fachzeitschrift, die sich ausschließlich mit Märchenschach beschäftigt – www.feenschach.de – die Red.] Nachdem ich ihn und den Herausgeber Peter Kniest kennengelernt hatte, hab ich sofort begeistert mitgemacht. Eigentlich bin ich immer noch als Märchenschach-Extremist verschrien, aber der bin ich gar nicht. Ich hatte mir ja zuvor die Grundzüge der Logischen Schule angeeignet, die vor etwa 100 Jahren für direkte Mattaufgaben, also im orthodoxen Problemschach, entwickelt wurden. Ich war schon 1973 Sachbearbeiter bei der Schwalbe nicht nur für Märchenschach, sondern auch für Retro. Erst ab 1975 gehörte ich zum festen Stamm der feenschach-Redaktion, habe die Zeitschrift nach und nach ganz von Peter Kniest übernommen & führe sie bis heute weiter. Nebenher komponiere ich hauptsächlich Märchenschach und „revolutionäre Hilfsmatts“.

Märchenschach ist ein sehr spezieller Bereich, der sich ständig im Wandel befindet und durch immer neue Figuren und Regeln erweitert wird. Mittlerweile ist die Fachterminologie enorm. Haben wenigstens die Experten noch den Überblick?

Für die Terminologie gibt es heute Dateien im Netz mit allen Definitionen, auch im FIDE-Album & z. B. in Schwalbe/feenschach. Da lancieren wir viele neue Märchenschach-Erfindungen, oft natürlich Eintagsfliegen. Nicht jede Neuerung hat das Potential. Das entscheidet sich quasi demokratisch: wenn genügend viele Komponisten eine neue Märchenschachart aufgreifen und damit Herausragendes komponieren, dann setzt sich die neue Idee durch. Oft stellt sich erst nach einiger Zeit heraus, welche Möglichkeiten darin schlummern.

Vermutlich ist bereits die Erfindung neuer Regeln ein kreativer Prozess bei den Märchenschachkomponisten …

Ja, man geht einige Zeit mit der Idee schwanger, komponiert Beispielaufgaben, kommuniziert mit anderen Schachfreunden, z. B. um eine glasklare Definition zu formulieren, erörtert die Kompatibilität mit anderen Märchenschach-Bedingungen. Dann bittet man die Computerspezialisten, die Neuerung zu programmieren, damit auf Korrektheit geprüft werden kann. Denn gerade neue Sachen sind noch ungewohnt, man kennt die Tricks und Eigenheiten noch nicht so genau, was oft zu Nebenlösungen führt.

Lassen Sie uns auf den eigentlichen Schaffensprozess zurückkommen. Wie „baut“ man gute, ästhetisch gelungene Kompositionen?

Der Geist weht, wo er will & wann. Inspiration für innovative Ideen kann man nicht auf Kommando abrufen. Neue Themen zu (er)finden setzt die Kenntnis vorhandener voraus. Der gute Komponist sollte sich also in der Problemschachgeschichte auskennen und fähig sein, auf diese aufbauend Originelles zu kreieren. Das ist wie in anderen Künsten auch: wer heute wie Mozart komponiert oder wie Picasso malt, kann keinen Blumentopf mehr gewinnen.

Zuerst ist also die Idee vorhanden, z. B. eine Linienkombination in einem Mattproblem. Dann muss man ein Schema finden, in der die Idee funktioniert (also eine Figurenkonstellation, in der die Absicht ohne schemaimmanente Fehler abläuft). Oft muss man mehrere Schemata ausprobieren. Nicht selten findet man gar keines und die Idee ist dann (noch) nicht darstellbar. Zu diesem Zeitpunkt wird heutzutage schon der Computer angeschaltet. Ein Prüfprogramm findet Duale, d. h. es gibt noch andere weiße Fortsetzungen auf schwarze Verteidigungen, die auch zum Matt führen. Wenn alles leidlich stimmt (wenn also das Schema „gesund“ ist), fängt man an zu feilen, zu verschönern, die Stellung auf dem Brett zu verschieben oder zu drehen (Brettrand und Bauernzugrichtung spielen eine große Rolle). Vor allem will man Figuren einsparen, denn je eleganter, ökonomischer die Idee darstellbar ist, umso ästhetischer wirkt sie. Oft muss man aber leider Figuren hinzustellen, um Duale oder andere Lösungen auszuschalten. Denn eine eiserne Grundregel in der Schachkomposition ist: Es darf keine Nebenlösungen oder Duale neben der beabsichtigten Lösung geben. Nur der eine erste Zug, der Schlüsselzug, soll die Idee, die sich in den Varianten dualfrei darstellt, auslösen. Ist so eine zweite Lösung nicht wegzukonstruieren, muss ein anderes Schema gefunden werden, in dem alles ohne Nebenlösungen stimmt. Manchmal versucht man es jahrelang und muss dann doch aufgeben – tragischerweise findet dann ein anderer einen Kniff, auf den man nicht gekommen ist. Am Ende sucht man noch einen möglichst „guten“ Schlüsselzug: der erste Zug sollte überraschend oder paradox sein, ein Zug mit Rätselcharakter, der nicht nur für Partiespieler eher abwegig ist.

Der gute Komponist erforscht viele Schemata und publiziert nur das optimale Ergebnis. Und natürlich sollte man sich nicht sofort zufrieden geben, wenn der Computer sein Okay gibt, sondern noch ein bisschen nachdenken, ob es nicht anders noch besser geht. Das hört sich alles nicht nur ziemlich zeitraubend an, sondern ist es meistens auch. Aber es gibt auch Geistesblitze, die in relativ kurzer Zeit korrekt aufs Brett gezaubert werden können. Es hat viel mit Erfahrung zu tun, aber auch Zufall spielt eine Rolle. Das größte Glücksgefühl stellt sich dann ein, wenn nach langem Kampf endlich eine korrekte und ästhetisch befriedigende Komposition auf dem Brett steht.

(Der Artikel ist auszugsweise wiedergegeben.

Den ganzen Text lesen Sie in KARL 1/14.)